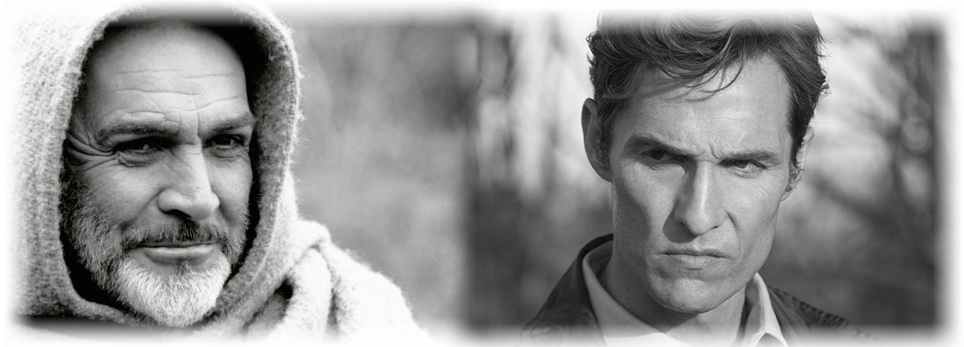

In una misteriosa e inquietante Louisiana due detective sono a caccia di un serial killer; dopo essere stati su una raccapricciante scena del crimine si ritrovano in automobile, attraverso una vasta pianura degradata, dall’atmosfera rarefatta.

Personaggi: Rustin Cohle e Martin Hart

[Tratto dalla serie televisiva “True Detective” st.1/ep.1 – Prod. HBO]

R. – Le persone qua attorno è come se neanche sapessero che esiste un mondo là fuori. Potrebbero vivere anche sulla cazzo di luna.

M. – Esistono molti tipi di ghetto nel mondo

R. – Esiste un unico ghetto Martin, un’enorme cloaca che fluttua nello spazio

M. – Oggi, quella ragazza… è stata la scena più assurda che abbia mai visto. Posso farti una domanda? Tu sei cristiano, vero?

R. – No

M. – E allora perché c’è un crocifisso nel tuo appartamento?

R. – È una forma di meditazione.

M. – Come sarebbe?

R. – Rifletto sul passo del giardino del Getsemani, sull’idea di permettere la propria crocifissione.

M. – Però non sei cristiano, e allora in che cosa credi?

R. – Credo che non dovremmo parlare di queste cose al lavoro.

M. – Aspetta, aspetta un momento… Sono tre mesi che lavoriamo insieme e non mi hai mai raccontato niente, e oggi, con quello che abbiamo visto, ti chiedo una cortesia dai, non sto cercando di convertirti

R. – … Io mi considero una persona realista ma in termini filosofici sono quello che definiresti un pessimista

M. – Oh… che cosa significa?

R. – Che non sono uno spasso alle feste…

M. – Beh, lascia che te lo dica, non lo sei neanche in altre situazioni!

R. – Credo che la coscienza umana sia un tragico passo falso dell’evoluzione: siamo troppo consapevoli di noi stessi. La natura ha creato un aspetto della natura separato da se stessa, siamo creature che non dovrebbero esistere per le leggi della natura.

M. – … mmmhh, mi sembra una gran bella stronzata!

R. – Siamo delle cose che si affannano nell’illusione di avere una coscienza; quest’incremento della reattività e delle esperienze sensoriali è programmato per darci l’assicurazione che ognuno di noi è importante, quando invece siamo tutti insignificanti

M. – Io non andrei in giro a sparare queste stronzate: la gente, da queste parti, non la pensa così, io non la penso così!

R. – E io credo che la cosa più onorevole per la nostra specie sia rifiutare la programmazione, smetterla di riprodurci, procedere mano nella mano verso l’estinzione, un’ultima mezzanotte in cui fratelli e sorelle rinunciano a un trattamento iniquo.

M. – Allora che senso ha alzarsi la mattina?

R. – Io dico a me stesso che sono un testimone ma la risposta giusta è che sono stato programmato così… e mi manca la disposizione al suicidio

M. – Che fortuna aver scelto oggi per conoscerti meglio: sono tre mesi che non sento una parola da te…

R. – … lo hai chiesto tu…

M. – …sì, e ora ti supplico di chiudere quella cazzo di bocca!

Questo dialogo è ormai famoso.

Si può parteggiare per l’uno o l’altro dei protagonisti, o sedersi a riflettere nella zona grigia che esiste tra le due posizioni, lo spazio intermedio, osservando la realtà con il maggior distacco possibile, specie oggi, e provare a capire dove stiamo sbagliando… perché almeno su una cosa possiamo essere tutti d’accordo: stiamo sbagliando, e più di qualcosa.

Purtroppo essere oggettivi è pura illusione: il pensiero sistemico ci dimostra innegabilmente che l’oggettività non è possibile…

Personaggi: Guglielmo da Baskerville e Adso da Melk (da “Il nome della rosa” di U. Eco)

[Tratto dal libro “Il grande spreco: progrediti ma non evoluti” di G. Merlino . ediz. Narcissus – Youcanprint]

Nel celeberrimo romanzo di Umberto Eco “Il nome della rosa”, il dotto frate Guglielmo da Baskerville deve dipanare un terribile mistero che pare ruotare intorno ai segreti custoditi nella labirintica e proibita biblioteca del convento in cui è ospite con il fido novizio Adso da Melk. Nel corso della storia l’architettura del dedalo che la compone assumerà un’importanza centrale: non conoscerla potrebbe comportare il fallimento delle indagini. Il religioso si rende quindi autore di una fugace quanto furtiva sortita nelle anticamere dell’edificio bibliotecario raccogliendo, apparentemente, ben poche indicazioni; oltre quel punto è impossibile andare. Uscito dal complesso, Guglielmo, per lunghe ore, si ferma nei cortili a studiare la conformazione delle mura esterne, la posizione delle finestre, le diverse sezioni dell’impianto, le proporzioni generali: il buon Adso rimarrà allibito quando il maestro gli descriverà finalmente la struttura interna del labirinto; dalla sua voce narrante, questo è il breve e illuminante dialogo che ne segue4.

«Ma come accade», dissi ammirato, «che siete riuscito a risolvere il mistero della biblioteca guardandola da fuori e non l’avete risolto quando eravate dentro?»

«Così Dio conosce il mondo, perché lo ha concepito nella sua mente, come dall’esterno, prima che fosse creato, mentre noi non ne conosciamo la regola, perché vi viviamo dentro trovandolo già fatto.»

«Così si possono conoscere le cose guardandole dal di fuori!»

«Le cose dell’arte, perché ripercorriamo nella nostra mente le operazione dell’artefice. Non le cose della natura, perché non sono opera della nostra mente.»

Un pensatore sistemico sa che esprimere giudizi oggettivi su un sistema del quale fa parte è un’ambizione da coltivare con cautela, anzi, a voler esser impietosi, non è neanche da vero systems thinker; il sistema di cui fa parte, difatti, non solo lo influenza ma è da lui influenzato, ne è parziale emanazione, lo coinvolge e questo lo pone nell’insidiosa prospettiva di chi sia, al contempo, osservatore e osservato.

Nel paragrafo 10.2 abbiamo convenuto che: «…per esistere hai bisogno di essere collocato in un dove e in un quando: all’incrocio di quelle due coordinate ci sei tu, ma anche tanti altri individui ed eventi, sempre».

Tutto accade e tutti vivono all’interno di un qualche sistema, nulla cioè può succedere al di fuori di esso: se qualcosa “c’è”, allora “c’è” anche un sistema che lo contiene, più o meno esteso e complesso.

Pensare in termini sistemici ci aiuta a eliminare dalle nostre convinzioni la certezza di essere sempre nel giusto, di aver certamente capito, di possedere la verità assoluta. Se è vero che “la struttura influenza il comportamento” (par. 11.3.3), allora dobbiamo accettare la possibilità che anche le nostre deduzioni e le nostre determinazioni siano influenzate da quello stesso sistema che pretendiamo di descrivere oggettivamente. Questo presupposto porta con sé delle implicazioni: un pensatore sistemico deve porre particolare cura nell’ascolto dei contributi che gli vengono dagli altri, specie se più “esterni” di lui al sistema in esame, deve esercitare con costanza il dubbio riflessivo, deve allenare la sua attenzione ai segnali minimi che provengono dal contesto, deve saper individuare precisamente i confini del sistema (v. infra), deve alfine prevedere interventi compositi e flessibili.

Voglio essere molto chiaro su un punto. Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, il pensiero sistemico non è il regno della teoria e dell’indefinito dove prendere decisioni è complicato dal fatto che non esisterebbe una verità assoluta in base alla quale deliberare, tutt’altro: è il posto in cui le cose sono chiamate con il loro nome, dove se una situazione è complicata come tale la si affronta, evitando di semplificarla artatamente al solo scopo di poter prendere una decisione veloce purchessia; dove la complessità viene rispettata e trattata come un elemento ineluttabile e infido della vita umana; dove non si confonde la facilità di una soluzione con la sua bontà e dove, della stessa, non si confonde neanche l’efficacia con l’efficienza.

Il pensiero sistemico ci aiuta a individuare le forze del sistema (create da tutti noi) e le modalità di intervento su di esso, ci ricorda che la volontà dei singoli vi si riversa con effetti spesso contrari a quelli desiderati e, per scongiurare questi pericoli, ce ne rivela le leggi profonde e le dinamiche nascoste. Non ha importanza chi siamo o cosa facciamo, quali siano le nostre competenze o la nostra professione; tutto ciò che poniamo in essere e osserviamo, nella vita personale o pubblica, nel tempo libero o nel lavoro, è innervato, scandito e diretto dalle leggi dei sistemi: il pensiero sistemico è una necessaria metaconoscenza, un’indispensabile piattaforma interdisciplinare, nessuna attività esclusa.[/message_box]

E insomma, tu cosa ne pensi?

Stai con Rustin? Con Martin? Con Guglielmo? O sei per un tono di grigio?

Cosa vedi dal tuo punto di osservazione?